- · 鲁迅研究月刊版面费是多[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》投稿方[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》期刊栏[01/26]

鲁迅生前与郭沫若对骂,为何死后郭沫若却说“

作者:网站采编关键词:

摘要:鲁迅与郭沫若,本是同一阵营的“战友”,是那个年代著名的“左翼作家”。 可两人一生中用的最多的“打招呼”的方式,却是“笔墨相讥”,简单来说,就是“互喷”。 郭沫若给鲁

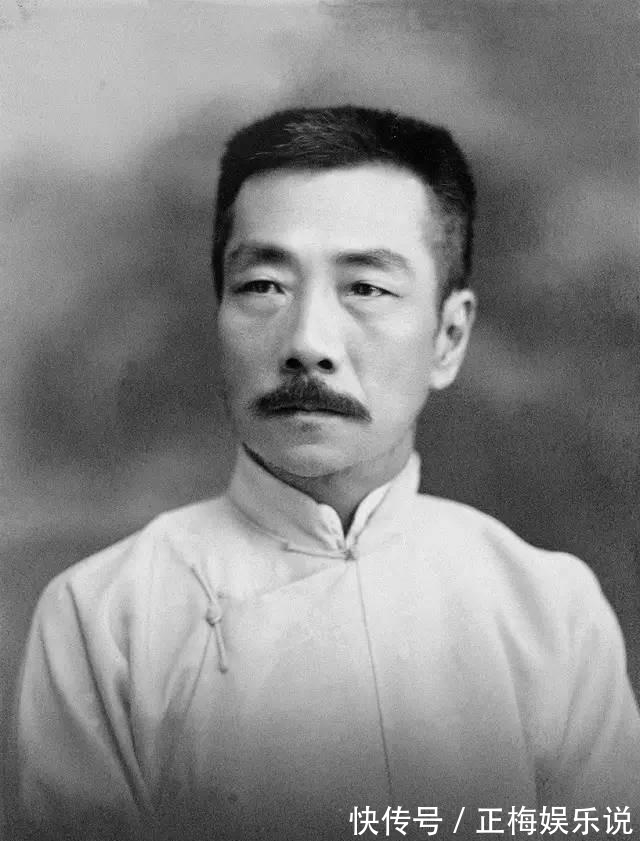

鲁迅与郭沫若,本是同一阵营的“战友”,是那个年代著名的“左翼作家”。

可两人一生中用的最多的“打招呼”的方式,却是“笔墨相讥”,简单来说,就是“互喷”。

郭沫若给鲁迅扣“封建余孽”的帽子,鲁迅就说郭沫若是“才子+流氓”……

然而,在1936年鲁迅去世之后,远在日本的郭沫若却写下了一副挽联,上联是,“孔子之前无数孔子,孔子之后无一孔子”。下联是,“鲁迅之前一无鲁迅,鲁迅之后无数鲁迅”。

郭沫若的这副挽联,到底是什么意思呢?

孔子生活在春秋时期,百家争鸣、大师辈出,所以叫:孔子之前无数孔子。但在秦汉两代过后,孔子成圣、儒学独尊,因此“孔子之后无一孔子”。

但鲁迅就不一样了,鲁迅生活的年代,是腐败落后、民生凋敝、饿殍遍野的“旧中国”。

而千千万万的中国百姓,很多还都是一种“麻木不仁”“吃人血馒头”的状态,鲁迅先生是那个年代少有的“斗士”!

他的斗争精神、革命精神,引领和启发了同时代的许多仁人志士,直到今天,鲁迅的精神也依然被追随和称颂。

所以说:鲁迅之前无一鲁迅,鲁迅之后无数鲁迅。

由此可见,郭沫若对鲁迅的人格是给予了极高的赞扬的。尽管他们生前闹过许许多多的“不愉快”,但这依旧不影响鲁迅的伟大,和鲁迅先生在郭沫若心中的“伟大”。

至于原因,我们还需要更深地去挖掘鲁迅与郭沫若之间到底都“骂了什么”。

鲁迅与郭沫若的“对骂”,始于1928年。

1928年,“文学革命”已经发展到了“革命文学”阶段。(前者是从1917年开始的,一场“文学革命运动”,是“新文化运动”的重要组成部分。)

创造社和太阳社成员,是当时倡导“革命文学”的两支主力军。

郭沫若、成仿吾、田汉等人,在上海出版《创造》月刊、《文化批判》等刊物,大力宣扬马克思主义文学。

这时候的他们正是激情高涨、勇于追逐新生事物的时候,而鲁迅却更加理性与克制,于是,两方之间就不可避免地产生了“矛

盾”。

以及,他们对鲁迅的“攻击”,其实有一部分是出于郭沫若的私心。

因为像郭沫若这样的创造社青年晚了一步,没能赶上“新文化运动”的高潮,等到他们想展露头角的时候,“天下格局已定”。

思想上,《新青年》独领风骚,文艺界,已是文学研究会的天下。

而才高气傲的郭沫若却认为举目神州,“中国真没有一部可读的杂志”,“《新青年》还差强人意,但都是一些普通的启蒙文章”。

他暗讽文学研究会有“党同伐异的劣等精神,和卑劣的政客者流不相上下。

于是他和他的“战友们”,决心跟“新文化运动”的主将们打一场“笔仗”。

他们对鲁迅的攻击、否定,主要是认为鲁迅“落伍了”“过时了”,不足以担当起新时代赋予的文学使命,即领导不了“革命文学”。

通俗来说,就是郭沫若等人觉得鲁迅“不够左”。

例如,冯乃超在《艺术与社会生活》(1928年1月)说:“鲁迅这位老生……是常从幽暗的酒家的楼头,醉眼陶然地眺望窗外的人生”

“追悼没落的情绪”“反映的只是社会变革期中的落伍者的悲哀,无聊赖地跟他弟弟说几句人道主义的美丽的说话。”

成仿吾的《完成我们的文学革命》,更是称鲁迅为“趣味文学”的“老人”,“暗示他有一种在小天地中自己骗自己的自我满足,他所矜持的是闲暇、闲暇,第三个闲暇”,还给鲁迅单独造了个阶级,叫“有闲阶级”。

1928年8月,郭沫若在《创造月刊》发表了一篇名为《文艺战线上的封建余孽》的文章,他在文中说鲁迅是“时代的落伍者”,是资产阶级“最良的代言人”。

“资本主义对于社会主义是反革命,封建余孽对于社会主义是二重反革命”,鲁迅就是“二重反革命分子”,“不得志的法西斯蒂”。

他们把“五四”新文学当成是资产阶级文学然后予以全盘否定,表现出了一种激进而不切实际的态度。

文章来源:《鲁迅研究月刊》 网址: http://www.lxyjykzz.cn/zonghexinwen/2021/1130/577.html