- · 鲁迅研究月刊版面费是多[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》投稿方[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》期刊栏[01/26]

鲁迅与藤野先生:分别29年后,他们曾有一次见面(3)

作者:网站采编关键词:

摘要:但藤野先生话虽如此说,但他对学生鲁迅感情不一般却也是事实。根据人性“越付出越爱”的特点,为鲁迅做了那么多的藤野先生,他对鲁迅的感情定然很

但藤野先生话虽如此说,但他对学生鲁迅感情不一般却也是事实。根据人性“越付出越爱”的特点,为鲁迅做了那么多的藤野先生,他对鲁迅的感情定然很深。这点,后来得到了他的侄子藤野恒三郎的证实。

藤野恒三郎曾讲述过一件不为人知的小事,他说:

“鲁迅逝世的那一年,有一位记者拿来了一张鲁迅逝世时的照片给我叔父严九郎看。这时,我叔父才知道鲁迅逝世的消息,当时,严九郎正襟而坐,把那张照片举过头顶,然后提笔写了‘谨忆周树人君'”。

这段文字虽是白描,却也无疑描摹出了藤野先生对鲁迅的深情厚谊。

后来,藤野先生还专程写了一篇名为《谨忆周树人君》悼念鲁迅。透过文中的字句,世人发现,日本人藤野先生很懂鲁迅,也正因为懂,他对身为弱国留学生的鲁迅的处境也相当清楚,他曾用回忆的口吻这样写道:

“周君来日本的时候正好是日清战争以后。尽管日清战争已过去多年,不幸的是那时社会上还有日本人把中国人骂为‘梳辫子和尚',说中国人坏话的风气。所以在仙台医学专门学校也有这么一伙人以白眼看待周君, 把他当成异己。”

不难想象,写下这些字句时的藤野先生,心中定然充满了对鲁迅处境的同情。从此可看出,藤野先生对鲁迅,颇有一种“英雄惜英雄”的惺惺相惜。

与鲁迅惺惺相惜的藤野先生其实早在鲁迅去世前,便曾得到过鲁迅的消息,并看到了那篇《藤野先生》。

原来,早在1935年,即藤野先生61岁那年,他就通过正在读高中的儿子藤野恒弥知道了鲁迅的近况。

那年的一天,恒弥放学时,他的语文老师竟叫住他并将一本鲁迅的文集递给他道:

“这是中国大文学家鲁迅的文集,里面有一篇写的人叫藤野严九郎, 跟你父亲的名字一样。你拿回去问问你父亲是不是他。”

恒弥拿回去后依照老师嘱托将书给了父亲,藤野先生于是在那篇《藤野先生》里看到了30年前的自己。他还通过文章知道,这个他曾帮助、爱护过的中国留学生曾将他的讲义珍藏却又遗失,以下是鲁迅记叙这段时的具体:

“他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书, 恰巧这讲义也遗失在内了。”

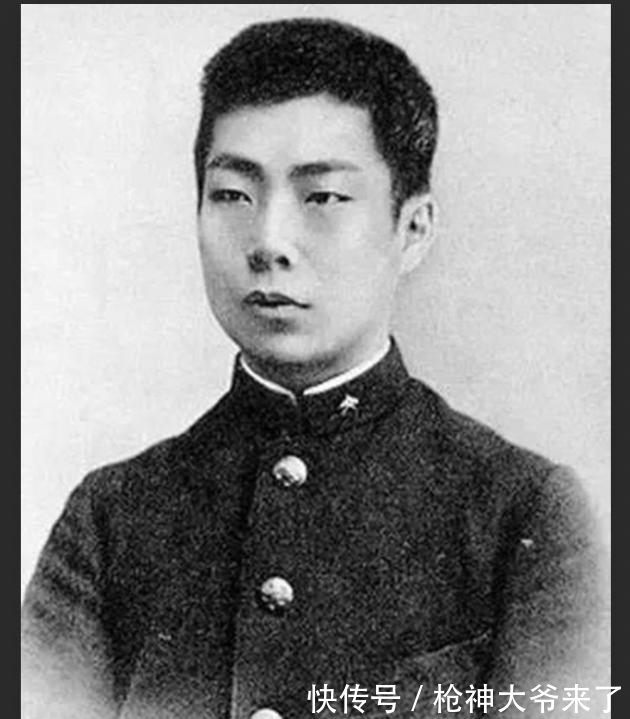

恒弥在后来的回忆中曾说,父亲看文时,眼里含泪,他还特地拿放大镜照着卷首的鲁迅照片说:“真的是周君啊!”

但让恒弥不解的是,合上书卷后,父亲一直沉默着,好一会儿后,他才缓缓说:“写的是我。但是,你不要跟别人说。”

恒弥虽然不懂父亲这话的缘由,却也听话地没再和别人说起过,他只将实情告诉了语文老师,并嘱托老师不要告诉别人。这事后不久,恒弥的语文老师主动拜访了藤野先生,两人聊了很久,离开后,老师再未和别人提及过相关。

藤野只看了文章,知道他的周君很怀念他,但他当时并不知道:鲁迅找了他无数年。

知道这一切的真相,乃是在收到学生小林茂雄的书信后,而此时,鲁迅已经离世。小林茂雄在信中告诉他:

“他(鲁迅)很想你,他一直在找你,一直在找,他一直想见你一面,哪怕能见你后人一面。”

看到小林茂雄写下的这段话时,藤野先生心里充满了悔恨。原本,他也想过要去见鲁迅,可一想到他已是大文学家,而自己只是偏僻乡村谋生者,他就犹豫不决了。藤野先生不肯见鲁迅的另一个原因是:他不懂文学,他怕自己和早已放弃医学的鲁迅没有共同话题。

关于藤野的这些心理活动,得知鲁迅死讯后,他曾有过一段很长的叙述,他说:

“如果我能早些和周君联系的话,周君该会有多么欢喜啊。可是现在什么也无济于事了,真是遗憾。我退休后居住在偏僻的农村里, 对外面的世界不甚了解,尤其对文学是个完全不懂的门外汉。”

从藤野先生的这段描述可以看出:境遇变得糟糕后,他心里有深深的自卑。他甚至觉得,自己现在的身份,去见大文学家鲁迅,已经不合适了。

他口中的“偏僻”、“贫穷”、“不懂文学”都是他心里的自卑的体现,也正是这自卑,让他们错过了今生可能的唯一且最后的见面机会!

可叹,藤野先生晚年的“不肯见鲁迅”,与鲁迅刚毕业时“不肯联系藤野先生”的原因一模一样,都是因为对彼时境遇的自卑。

文章来源:《鲁迅研究月刊》 网址: http://www.lxyjykzz.cn/zonghexinwen/2022/0224/586.html