- · 鲁迅研究月刊版面费是多[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》投稿方[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》期刊栏[01/26]

鲁迅为什么说:“汉字不灭,中国必亡”(3)

作者:网站采编关键词:

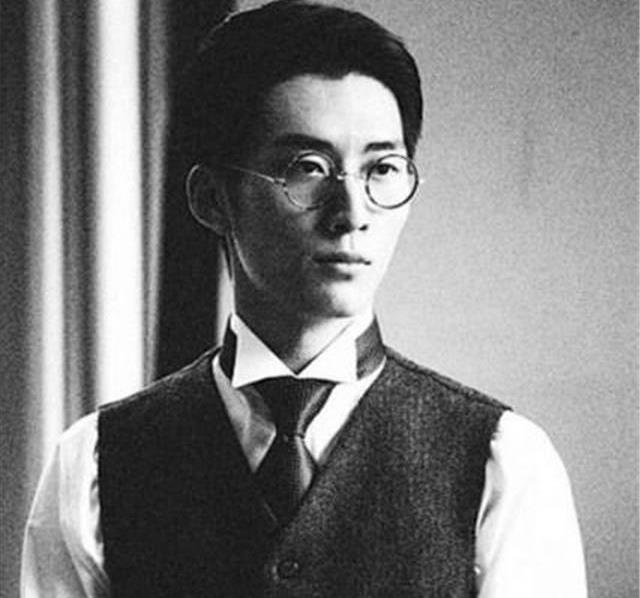

摘要:学者们态度激进,使文字改革思潮一时达到顶峰。 赵元任 其结果便是罗马字的出现。对于此时的改革呼声﹐鲁迅只是关注,却并没有急于参与其中。 他觉

学者们态度激进,使文字改革思潮一时达到顶峰。

赵元任

其结果便是罗马字的出现。对于此时的改革呼声﹐鲁迅只是关注,却并没有急于参与其中。

他觉得罗马字依然规则繁难不好用,并不是合适的道路。简而不陋的文字,才是鲁迅所期待的。

这种期待要到20世纪30年代拉丁化运动时才真正落实。

拉丁化文字改革运动由中国共产党人瞿秋白、吴玉章、林伯渠等人发起,他们制定《中国拉丁化字母方案》,得到文化界人士的大力支持。

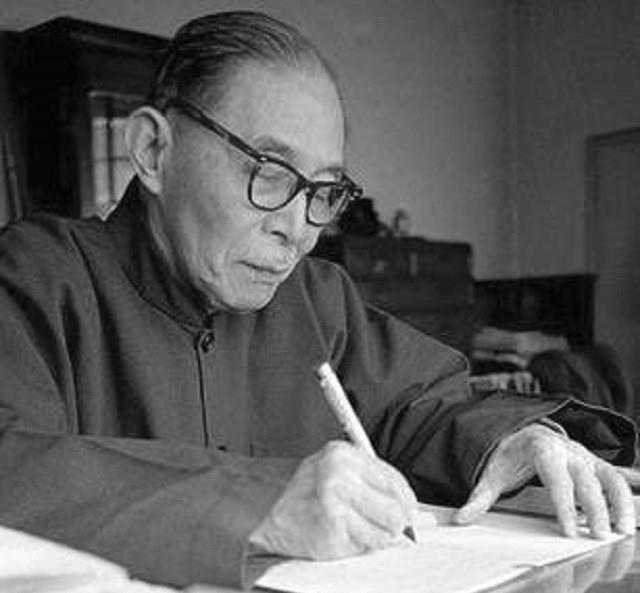

瞿秋白

经过反复比较,鲁迅认为拉丁化新文字即是“简而不陋”的文字。”

他认为拉丁化新文字只要认识二十八个字母,学一点拼法和写法,除懒虫和低能外﹐就谁都能够写得出﹐看得懂了。

况且它还有一个好处,就是写得快。

一旦明确了汉字改革的方向,鲁迅马上投入到研究与推广工作中。

茅盾

1935年12月,他和蔡元培、郭沫若、茅盾等688人提出《我们对于推行新文字的意见》对新文字大力推行。

蔡元培

他们认为中国大众所需要的新文字是拼音的新文字。在推进新文字的过程中﹐鲁迅对汉字的拉丁化提出了许多切实可行的建议。

比如方言问题,又比如进度问题﹐鲁迅主张循序渐进﹐不能过激﹐不能一蹴而就,充分认识到汉字改革的长期性与复杂性。

经过清末社会改良派的切音字运动,到五四时期激进地废汉字代以拼音文字﹐构成一个完整的历史进程。

归纳起来,五四时期废除汉字主要有两个目的,其一是想通过废除汉字﹐推行汉字拼音化,与世界接轨﹐输入西方现代文明。

其二是想通过废除汉字﹐切断传统文化的传播路径﹐改造旧的国民性﹐培养具有现代意识的新国民,以便从根本上实现中国的现代化转型。

这两个目的相辅相成,紧密相连﹐归结为一点便是改造国民性﹐塑造“新人''。

鲁迅认为:“民族根性造成以后,无论好坏,改变都不容易。''

陈独秀则主张中国“欲图根本之救亡所需乎国民性质行为之改善。”

“五四''那批知识分子看来,汉字与传统文化关系密切,认为汉字不能适用于二十世纪之新时代,承载不起塑造“新人”的重任。

因此,只有拉丁化的书写,“才是中国文学的新生﹐才是现代中国的新文学”。

才能培养出与儒家伦理思想和封建专制思想相决绝而具有理性价值的近代道德人格,与新时代、新思想、新学理相一致的新青年。

最终实现使中国民族为二十世纪文明之民族。

“立人”思想是鲁迅思想的核心,他认为只有培养新人,建立“人国”,中国才有未来,民族才有希望。

这种立场与五四时期废除汉字的思潮相互契合﹐交相辉映。

走拉丁化的道路,塑造“新人'',这应该是当时包括鲁迅在内的有识之士的共同文化诉求。

虽然这种诉求基于断崖式的决裂来解决问题﹐忽略了文明发展的连续性﹐有很大的局限性。

但我们依然能意识到“五四”那代人的思想价值。

五四运动浮雕

他们敏锐地发现了汉字在普及与应对新的思想与文化时的无力,并积极寻找一种新的表达途径与载体﹐这对于他们来讲是不能回避的使命。

我们现在对汉字的推广及普及方式,其实是沿着这个逻辑发展过来的。这期间也有修正、有颠覆,但推动了对汉字的认识是无疑的。

而鲁迅所说的“汉字不死,中国必亡”,不过是那一时期的仁人志士为了救当时腐朽落后的中国所作的一种尝试。

这一时期的中国处在民族危亡的时刻,他们为了救中国而奔走,我们对此深表敬意。但是他们没有认识到中国的根本症结。

近代中国的落后,并不是文字文化的落后,而是人的落后,制度的落后。

一个国家综合国力的盛衰决定了它文字的影响力。

比如我国的盛唐时期,各国纷纷派遣唐使来中国学习科技文化,东亚各国也由此形成儒家文化圈。

而在近代中国,日本对我国台湾和东三省的侵略也是从语言文字开始。

胡秋原曾说,日本侵华之所以失败,是因为对中国民族主义理解不足,而中国民族主义的基础是中国文化,中国文化的基础是汉字。

文章来源:《鲁迅研究月刊》 网址: http://www.lxyjykzz.cn/zonghexinwen/2021/0831/559.html