- · 鲁迅研究月刊版面费是多[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》投稿方[01/26]

- · 《鲁迅研究月刊》期刊栏[01/26]

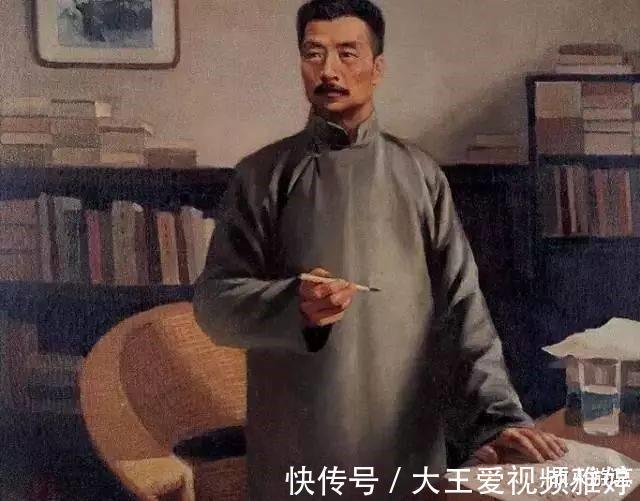

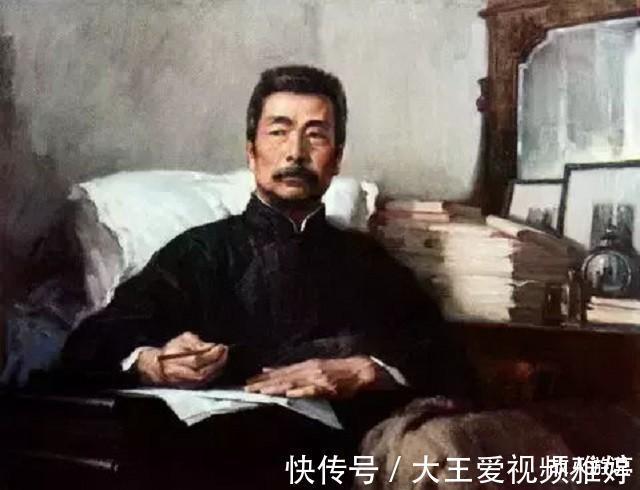

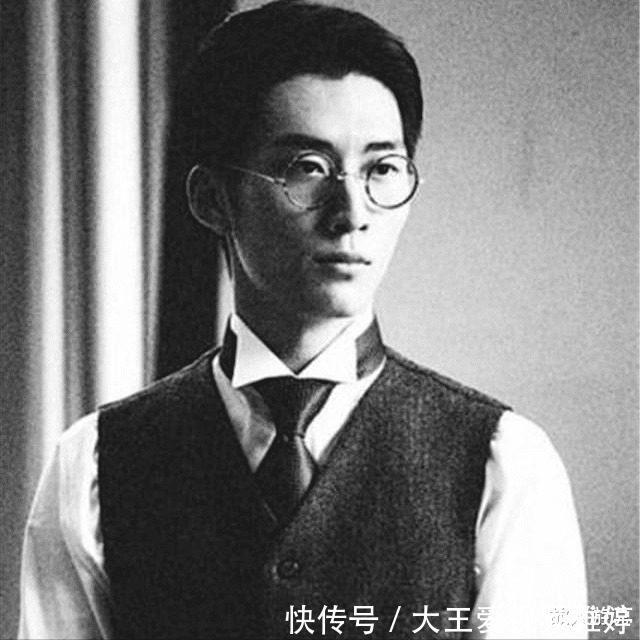

鲁迅为什么说“汉字不灭,中国必亡”(2)

作者:网站采编关键词:

摘要:也就是说﹐从图画到文字的飞跃必定要在一定社会条件下,经过漫长的过程。 经历由个别符号的创造到约定俗成的原始文字,再到统一整理的有体系的文字

也就是说﹐从图画到文字的飞跃必定要在一定社会条件下,经过漫长的过程。

经历由个别符号的创造到约定俗成的原始文字,再到统一整理的有体系的文字系统三个阶段。

这个论断简洁而清晰地描述了汉字体系形成的过程,至今仍被古文字研究者沿用。

鲁迅认为,汉字发展变化的规律就是︰简化、声化。”

在汉字简化的过程中﹐从篆书到隶书,从隶书到楷书,汉字不断地被线条化、笔画化,完全丧失了象形意味,变成了用笔画组成的符号。

声化是汉字结构上的主要变化,也是造字法的突破。

如果造字不借助声音,那么一事一形造下去,将永无休止,而且语言中有很多无形可像,无意可会的词。

鲁迅认为解决这个问题的是谐声,意义和形象脱离关系,走上记音的路子 ,这路子一开,就一发不可收拾。

从汉字本身分析,很多汉字难写,难认,难读,至今也并不简单。

例如‘鷪'或‘盥'这两个字,如果叫孩子写,不练习个一年半载﹐是很难写在半寸见方的格子里面的。

鲁迅总结了不利于汉字普及的原因︰“被特权者垄断。”文字在人民间萌芽﹐后来却一定为特权者收揽。

特权者因其识字觉得特别有尊严﹐所以又竭力地要使文字更加难起来。

在鲁迅看来,汉字的繁难﹐造成的后果是很严重的。

首先,它导致了从古至今言文不一的现象。书面语和口语不一致。

其次,它阻碍文学的发展﹐影响不识字的作家“刚健﹐清新”的作品的传布。

最重要的是影响文字的普及。

鲁迅对于难到可怕的汉字本身并没有十分怒恨。

然而当汉字被特权者所独揽,人为地把汉字与大众隔绝开来﹐而国民大多是文盲,就不能不让人愤怒﹐继而想要改革了。

改革汉字﹐将文字交给一切人。

改革汉字﹐在中国由来已久,鲁迅也说:“将文字交给大众的事实﹐从清朝末年就已经有了的。”

甲午战争惨败后﹐传统知识分子在西风东渐的过程中纷纷把目光转向西方﹐开始反思传统。

在清末改良派知识分子看来﹐西方资本主义国家的强大是由于文化与知识的普及。

而这种普及又是因于拼音文字的容易﹐因此把中国落后的根本归因于文字的繁难。这在当时是一种代表性的见解。

文字的难易,是人民智愚的根本﹐是国家强弱的关键。

因此在中国民族危难之时,启蒙民智与救亡图存的政治现实,迫使一部分知识分子开始用切音字对汉字进行改良﹐启迪民智﹐振兴民族。

对于汉字改革﹐鲁迅的立场是明确而坚定的。早年对汉字的研究与翻译日语、德语的实践使他看到汉字可以也必须改革。

但清末民初的切音字运动毕竟效用有限,并不能解决汉字存在的问题:

就像牢监,的确是给了人一块地,不过它有限制﹐只能在这圈子里走动﹐绝对不能跑出设定了的铁栅外面去。

汉字应该怎么改,改到哪里去,此时的鲁迅除了关注之外自己也没更好的方法。

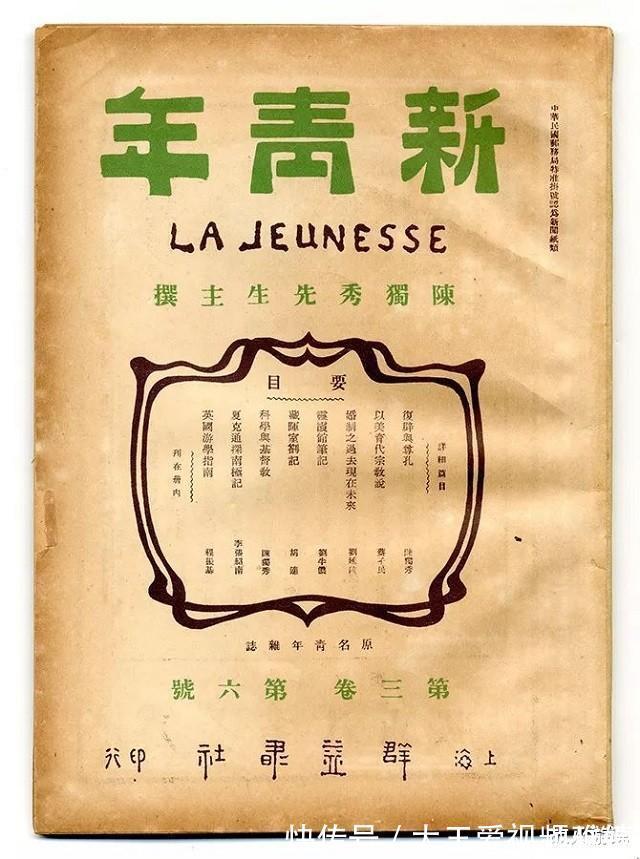

1918年4月,钱玄同在《新青年》第四卷第四期上发表《中国今后的文字问题》,主张废除汉字,改用拼音文字。

陈独秀《答钱玄同》指出:”然中国文字﹐既难传载新事新理,且为腐毒思想之巢窟﹐废之诚不足惜。”

1923年1月,《国语月刊》第七期专门出版“汉字改革”号,胡适、蔡元培、钱玄同、黎锦熙、赵元任、傅斯年等人发表了文章。

拉丁化文字改革运动由中国共产党人瞿秋白、吴玉章、林伯渠等人发起,他们制定《中国拉丁化字母方案》,得到文化界人士的大力支持。

经过反复比较,鲁迅认为拉丁化新文字即是“简而不陋”的文字。”

他认为拉丁化新文字只要认识二十八个字母,学一点拼法和写法,除懒虫和低能外﹐就谁都能够写得出﹐看得懂了。

文章来源:《鲁迅研究月刊》 网址: http://www.lxyjykzz.cn/zonghexinwen/2021/0813/542.html